|

Латинское veritas дает нам другой образ взаимоопределения эйдоса истины с инобытием: это слово родственно русск. вера, верить, авест. var- 'верить', осет. urnyn 'верить', д.-в.-н. wаra 'правда, верность, милость', др.-исл. vбr 'обет, торжественное обещание', др.- ирл. fir 'истинный, правдивый' (Фасмер I, 292-293). Из этих сопоставлений ясно, что древний римлянин отождествил эйдос истины с тем, что заслуживает доверия, и отсюда родилось латинское имя истины - veritas.

Иную картину взаимоопределения мы видим в славянских языках: болг. истина 'истина', макед. истина 'правда, истина', сербохорв. истина 'истина', словен istina 'истина, правда', 'основной капитал' ст.-чеш. jistina 'капитал', 'основная сумма долга', 'доказательства, состав преступления', чеш. jistina 'наличность, капитал', ст.- слвц. jistina 'главное, сущность', 'состав преступления', слвц. istina 'капитал, наличность', ст.-польск. hiљcina 'денежка, капитал', польск. iљcina, стар. iљcizna 'действительность, суть', 'собственность', 'наличность', др.-русск., русск.-цслв. истина 'действительность, законность, правда, справедливость, верность', 'капитал', русск. истина 'правда', укр. iстина 'капитал, основной капитал', 'истина' (см.: ЭССЯ 8,242). Это слово произведено с помощью суффикса -ина от прилаг. истъ, истый: болг. ист 'истый, подлинный', 'тот же', макед. ист 'тот же, такой же', сербохорв. isti 'истинный', 'тот же самый', чеш. jisty 'определенный, верный, надежный', русск. истый 'настоящий. подлинный' (см.: ЭССЯ 8,246). Наиболее вероятной этимологией ныне признается версия В.Н.Топорова, "убедительно показывающего изначальность значения 'тот самый, именно тот' в соединении с прозрачной местоименной конструкцией *is-to (ср. далее *jь, *tъ), тождественной лат. iste, ista, istud 'этот, тот, этот именно, такой именно'"(ЭССЯ 8,246). Как видим, славянский ум отождествил истину с тем, что есть; истина онтологична, она - есть, независимо от того, что о ней можно думать, она - некая наличность (откуда значение 'капитал'); в то же время истина - это подлинная, настоящая суть вещей и уже в этом качестве она заслуживает доверия и вечной памяти.

Кроме слова  в церковнослав. языке употреблялось еще слово в церковнослав. языке употреблялось еще слово  'истина', ноэмой которого, вероятно, была 'ясность': ср. словен. 'истина', ноэмой которого, вероятно, была 'ясность': ср. словен.  'правда', 'правда',  'серьезность', лит. rбiљkus 'ясный' (Фасмер III,474); в этом случае эйдос истины отождествлен с ясностью, а также, возможно, серьезностью. 'серьезность', лит. rбiљkus 'ясный' (Фасмер III,474); в этом случае эйдос истины отождествлен с ясностью, а также, возможно, серьезностью.

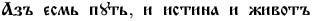

Когда Иисус Христос сказал:  (Ин 14,6), то для греков Христос - (Ин 14,6), то для греков Христос -  то есть незабвенный, вечный: для римлян Он - Veritas, то есть заслуживающий веры, доверия; для славян же Он - то есть незабвенный, вечный: для римлян Он - Veritas, то есть заслуживающий веры, доверия; для славян же Он -  ,то есть Тот, Который есть и Который есть притом подлинная суть бытия, а также Он - ,то есть Тот, Который есть и Который есть притом подлинная суть бытия, а также Он -  ,то есть ясность и серьезность. ,то есть ясность и серьезность.

Эти примеры наглядно показывают, как происходит именование и возникает ноэма слова: разные стороны эйдоса участвуют в стихии слов, вследствие чего они отождествляются с разными моментами инобытия, меона, поэтому в разных языках возникают разные ноэмы, разные имена одного и того же эйдоса. На основании того, что эти ноэмы суть ноэмы одного эйдоса, возможно их отождествление, вследствие чего возможен перевод с одного языка на другой. Однако поскольку это тождество различных ноэм, то всякий предикат B, а по существу - новое имя A. Здесь нельзя не вспомнить замечательного по глубине учения К.С.Аксакова о тождестве и различии имени и глагола. Имя и глагол тождественны, потому что являются выражением одного и того же "мира", или, как бы мы сказали, эйдоса. Но имя и глагол различны, потому что имя - это выражение "мира" в тождестве с собою, в покое, а глагол - это выражение "мира" в его различии с собою, в движении, в выхождении из себя, в действии в силе. Имя предшествует глаголу, так как действие - это действие предмета и отдельно от предмета не существует: чтобы действовать, надо сначала быть. К.С.Аксаков учит далее, что разделение "мира" на "мир в себе", в тождестве с собой, в покое и на "мир из себя", в различии с собой, в действии, выразившееся в имени и глаголе, - это разделение преодолевается как в самом "мире", так и в языке: "Мир как гармоническое сочетание предмета и действия есть жизнь. Слово как гармоническое сочетание Имени и Глагола есть речь" . .

Онтологическим основанием появления глагола, точнее - предиката, и его тождества и различия с именем является различение эйдоса и пневмы, ибо как раз в категории пневмы было зафиксировано различие сущности с собою, выхождение из собственных границ, постоянная изменчивость смысла. Эйдос являет себя в своих энергиях, что выражается в языке в приписывании имени все новых и новых предикатов. Эйдос-подлежащее вступает во взаимодействие с другими эйдосами, выражаемыми второстепенными членами предложения. Предикаты и второстепенные члены предложения образуют контекст имени. Остается ли имя незатронутым своим контекстом, то есть одной и той же неизменной ноэмой? Конечно, нет. Имя, "входя в состав данного предложения, несет на себе смысловую энергию всего предложения" . Назовем смысловую зависимость имени от его контекста семематическим моментом в слове. Семема представляет собой индивидуальную картину "значения слова в его данном, индивидуальном временном и случайном положении среди других слов и в его данном в сию минуту положении и состоянии" . Назовем смысловую зависимость имени от его контекста семематическим моментом в слове. Семема представляет собой индивидуальную картину "значения слова в его данном, индивидуальном временном и случайном положении среди других слов и в его данном в сию минуту положении и состоянии" . Можно поэтому сказать, что семема - это контекстно модифицированная ноэма. П.А.Флоренский, называя семему душой слова, писал о ней следующее: "В ходе данной живой речи семема всегда определенна и имеет завершенно точное значение. Но это значение меняется даже в пределах одной речи весьма существенно, включительно до противоположности: ироническое, например, или саркастическое словоупотребление меняет семему на прямо противоположное.<...> Семема слова непрестанно колышется, дышит, переливает всеми цветами и, не имея никакого самостоятельного значения, уединенно от этой моей речи, вот сейчас и здесь, во всем контексте жизненного опыта, говоримой, и притом в данном месте этой речи. Скажи это самое слово кто-нибудь другой, да и я сам в другом контексте - и семема его будет иная" . Можно поэтому сказать, что семема - это контекстно модифицированная ноэма. П.А.Флоренский, называя семему душой слова, писал о ней следующее: "В ходе данной живой речи семема всегда определенна и имеет завершенно точное значение. Но это значение меняется даже в пределах одной речи весьма существенно, включительно до противоположности: ироническое, например, или саркастическое словоупотребление меняет семему на прямо противоположное.<...> Семема слова непрестанно колышется, дышит, переливает всеми цветами и, не имея никакого самостоятельного значения, уединенно от этой моей речи, вот сейчас и здесь, во всем контексте жизненного опыта, говоримой, и притом в данном месте этой речи. Скажи это самое слово кто-нибудь другой, да и я сам в другом контексте - и семема его будет иная" . .

Однако слово не есть только семема, то есть смысловая текучесть и подвижность неизвестно чего, ибо понятие изменчивости имеет смысл только тогда, когда есть нечто, что остается тождественным себе во всех своих изменениях; если такого нечто нет, то эти изменения будет не к чему отнести. Между прочим, такую абсолютизацию семематического момента мы находим у А.А.Потебни, когда он писал, что "слово в речи <...> соответствует одному акту мысли, а не нескольким", поэтому "малейшее изменение в значении слова делает его другим словом" . Очевидна недиалектичность этой мысли А.А.Потебни: если мы вообще можем говорить, что новое слово возникло путем изменения, пусть в минимальной степени, старого, то только потому, что новое слово осталось, до некоторой степени, тождественно старому; если же мы отрицаем это тождество, то мы не имеем никакого права говорить о возникновении нового слова путем изменения старого, ибо об изменении чего бы то ни было можно говорить лишь при условии самотождественности того, что изменяется. Поэтому будет правильным утверждать прямо противоположное А.А.Потебне: какой бы смысл, или семему, слово ни приобретало в том или ином контексте, оно всегда остается тем же самым словом; более того, слово способно изменять свое значение только до тех пор, пока оно остается тем же самым, тождественным себе. Семема как стихия субъективно-индивидуального отношения к предмету в слове возможна только потому, что в слове есть и внеиндивидуальное, общеязыковое отношение к предмету. . Очевидна недиалектичность этой мысли А.А.Потебни: если мы вообще можем говорить, что новое слово возникло путем изменения, пусть в минимальной степени, старого, то только потому, что новое слово осталось, до некоторой степени, тождественно старому; если же мы отрицаем это тождество, то мы не имеем никакого права говорить о возникновении нового слова путем изменения старого, ибо об изменении чего бы то ни было можно говорить лишь при условии самотождественности того, что изменяется. Поэтому будет правильным утверждать прямо противоположное А.А.Потебне: какой бы смысл, или семему, слово ни приобретало в том или ином контексте, оно всегда остается тем же самым словом; более того, слово способно изменять свое значение только до тех пор, пока оно остается тем же самым, тождественным себе. Семема как стихия субъективно-индивидуального отношения к предмету в слове возможна только потому, что в слове есть и внеиндивидуальное, общеязыковое отношение к предмету.

Как видим, слово есть живое единство противоположностей - ноэмы и семемы, постоянства смысла и его изменчивости, а из совпадения противоположностей всегда рождается новая категория. Вспомним, что из совпадения эйдоса и пневмы была выведена категория символа сущности. Точно так же и в инобытии из совпадения ноэмы и семемы возникает категория языкового символа. Категория семемы вносит в имя момент становления, которое можно представить себе в виде множества смысловых точек, через которые проходит имя. В каждой такой точке имя приобретает новую семему, оставаясь, однако, самим собой, поэтому каждая семема указывает на имя, символизирует собой имя, семемой которого она является. Поскольку же имя есть имя того или иного эйдоса, то каждая семема является символом этого эйдоса в инобытии. Языковой символ есть единичная семема, в которой содержится закон смыслового становления имени; он есть конечность, в которой угадывается вся смысловая бесконечность становления. Таким образом, символ есть тождество конечного и бесконечного. Диалектическая бесконечность, как об этом уже говорилось выше, предполагает существование предела смыслового становления, к достижению которого стремится всякое имя. Назовем этот предел идеей имени. Вещь, чтобы быть понятой, должна присутствовать в слове во всей своей смысловой полноте, иначе это будет понимание неизвестно чего. Смысловой полнотой вещи является ее Имя, а его присутствием в инобытии является идея. Как Имя является основой всех жизненных судеб вещи, так и идея "является единственной скрепой и основой всех бесконечных судеб и вариаций в значении слова" . Как Имя есть предел символико-смыслового становления сущности, так и идея есть предел символико-смыслового становления имени. Вся историческая жизнь слова, начиная с его этимона и кончая той семемой, которая прозвучала секунду назад, - вся эта нередко многовековая история есть история исчерпания этой полноты, история стремления к полному исчерпанию идеи слова, никогда до конца не исчерпаемой . Как Имя есть предел символико-смыслового становления сущности, так и идея есть предел символико-смыслового становления имени. Вся историческая жизнь слова, начиная с его этимона и кончая той семемой, которая прозвучала секунду назад, - вся эта нередко многовековая история есть история исчерпания этой полноты, история стремления к полному исчерпанию идеи слова, никогда до конца не исчерпаемой . Поэтому познание может быть только символическим; если семематическое богатство слова мыслить не как "дурную" бесконечность, а как бесконечность диалектическую, тогда каждая семема предстанет как семантическая "дробь" идеи слова (если принять идею за "единицу"). Каждая семема есть символ идеи, а идея есть семантический интеграл всех смысловых "дробей" идеи. Символ есть необходимая категория не только в логическом, но и в историческом смысле, ибо только с помощью этой категории можно изобразить живую историческую жизнь слова, понять, если можно так выразиться, смысл этой жизни. Вне категории символа работа историка сводится к унылой регистрации семантических явлений слова - без всякой надежды узнать когда-либо общий смысл этих явлений. Такая история может быть названа историей лишь по недоразумению, поскольку подлинная история всегда есть воплощение смысла, идеи, то есть миф; каждая семема, если ее понять символически, есть как бы событие этой истории. . Поэтому познание может быть только символическим; если семематическое богатство слова мыслить не как "дурную" бесконечность, а как бесконечность диалектическую, тогда каждая семема предстанет как семантическая "дробь" идеи слова (если принять идею за "единицу"). Каждая семема есть символ идеи, а идея есть семантический интеграл всех смысловых "дробей" идеи. Символ есть необходимая категория не только в логическом, но и в историческом смысле, ибо только с помощью этой категории можно изобразить живую историческую жизнь слова, понять, если можно так выразиться, смысл этой жизни. Вне категории символа работа историка сводится к унылой регистрации семантических явлений слова - без всякой надежды узнать когда-либо общий смысл этих явлений. Такая история может быть названа историей лишь по недоразумению, поскольку подлинная история всегда есть воплощение смысла, идеи, то есть миф; каждая семема, если ее понять символически, есть как бы событие этой истории.

Прежде чем двигаться дальше, подведем некоторые итоги. Онтологический статус языка означает, что язык не есть нечто одно; он - только иное бытия, меональное обстояние бытия; это значит в частности, что слово есть самосвидетельство вещи, действие вещи в нас, пробуждающее свою собственную идею; но в то же время через слово говорит и человеческая психическая и историческая индивидуальность. Такая установка предполагает раздельный анализ сначала самой предметной сущности и получение всех необходимых категорий, образующих ее логическую структуру, а затем погружение этой предметной сущности в инобытие и новое получение тех же категорий, но уже меонально модифицированных и образующих логическую структуру слова. Так у нас получилось два ряда категорий, один из которых образует логическую структуру предмета, а другой логическую структуру слова:

| эйдос |

ноэма |

| пневма |

семема |

| символ |

символ |

| миф |

история слова |

| Имя |

идея. |

В заключение этого анализа мы хотим сделать одно методологическое замечание. На протяжении своих рассуждений о сущности и слове А.Ф.Лосев неоднократно употребляет такие выражения, как "отсекая фонему", "отделивши семему", "исключив меональный момент" и т. п., например: "И вот пробиваясь к предмету, мы исключаем из ноэмы <...> момент меональный, и только тогда получаем адекватное отражение в слове предметной сущности, или идею" . Что в этом и всех подобных случаях означают слова отсечь, отделить, исключить? Имеют ли эти слова научно-методический характер? Можно ли их понять как "руководство к действию"? Нет, это, конечно, совершенно невозможно. "Пробиться" к предмету или слову - это значит найти все необходимые категории, образующие их логическую структуру, поэтому эти отделения и исключения нужно понимать в смысле диалектического развертывания понятия: исключение необходимо, чтобы получить новую категорию, предполагаемую предыдущей и составляющую с ней диалектическое единство; весь же анализ, повторяем, преследует цель получить все необходимые категории, которые в своем единстве, тождестве и различии составляют логическую конструкцию предмета или слова. Такими категориями, образующими логическую конструкцию слова, оказались категории ноэмы, семемы, символа , мифа и идеи. Правильная научная методология заключается не в бесплодных попытках отделения семемы от ноэмы, ноэмы от идеи для получения чистой идеи, подобно тому, как отделяются всяческие примеси для получения химически чистого элемента; правильная методология заключается в таком исследовании семемы и ноэмы, которое вело бы нас к идее, а это значит, что в семеме и ноэме нужно видеть символическое выражение идеи, которая помимо них не имеет никакого иного выражения, следовательно, нет и никакого иного пути ее познания, кроме символического. Иначе и быть не может, потому что это является меональным выражением того, что сущность является только в своих энергиях. Как энергия есть сущность, но сущность не есть энергия, так и идея во всяком своем выражении присутствует целиком, иначе было бы непонятно, выражением чего является это выражение, но в то же время ни одно выражение не может выразить всей идеи, иначе, выразившись раз и навсегда, она не могла бы найти себе новых выражений, что означало бы полную исчерпанность не только идеи, но самой сущности, то есть ее смерть. Так, ноэма 'приснопамятный' слова . Что в этом и всех подобных случаях означают слова отсечь, отделить, исключить? Имеют ли эти слова научно-методический характер? Можно ли их понять как "руководство к действию"? Нет, это, конечно, совершенно невозможно. "Пробиться" к предмету или слову - это значит найти все необходимые категории, образующие их логическую структуру, поэтому эти отделения и исключения нужно понимать в смысле диалектического развертывания понятия: исключение необходимо, чтобы получить новую категорию, предполагаемую предыдущей и составляющую с ней диалектическое единство; весь же анализ, повторяем, преследует цель получить все необходимые категории, которые в своем единстве, тождестве и различии составляют логическую конструкцию предмета или слова. Такими категориями, образующими логическую конструкцию слова, оказались категории ноэмы, семемы, символа , мифа и идеи. Правильная научная методология заключается не в бесплодных попытках отделения семемы от ноэмы, ноэмы от идеи для получения чистой идеи, подобно тому, как отделяются всяческие примеси для получения химически чистого элемента; правильная методология заключается в таком исследовании семемы и ноэмы, которое вело бы нас к идее, а это значит, что в семеме и ноэме нужно видеть символическое выражение идеи, которая помимо них не имеет никакого иного выражения, следовательно, нет и никакого иного пути ее познания, кроме символического. Иначе и быть не может, потому что это является меональным выражением того, что сущность является только в своих энергиях. Как энергия есть сущность, но сущность не есть энергия, так и идея во всяком своем выражении присутствует целиком, иначе было бы непонятно, выражением чего является это выражение, но в то же время ни одно выражение не может выразить всей идеи, иначе, выразившись раз и навсегда, она не могла бы найти себе новых выражений, что означало бы полную исчерпанность не только идеи, но самой сущности, то есть ее смерть. Так, ноэма 'приснопамятный' слова  полностью выражает идею истины, иначе было бы непонятно, что это слово выражает именно эту идею; в то же время эта ноэма выражает эту идею частично, понимая в ней какую-то одну сторону, которой эйдос истины открылся и осветил меон греческого языка, тогда как другие стороны оставались в тени, открываясь другому языковому сознания. Таким образом, слово есть соединение бесконечного и конечного, выражение бесконечного в конечном, благодаря чему оно является "неисчерпаемой сокровищницей, в которой дух всегда может открыть что-то еще неведомое, а чувство - всегда по-новому воспринять что-то еще не прочувствованное"; "это загадочное, трудное для мысли и волнующее для сердца сращение идеального и реального (материального), ноуменального и феноменального, космического и элементарного мы называем символом. Итак, мы дошли до точки: слова суть символы. Природа слова символична, и философия слова тем самым вводится в состав символического мировоззрения. Символизм есть больше, чем философское учение, он есть целое жизнеощущение, опыт" полностью выражает идею истины, иначе было бы непонятно, что это слово выражает именно эту идею; в то же время эта ноэма выражает эту идею частично, понимая в ней какую-то одну сторону, которой эйдос истины открылся и осветил меон греческого языка, тогда как другие стороны оставались в тени, открываясь другому языковому сознания. Таким образом, слово есть соединение бесконечного и конечного, выражение бесконечного в конечном, благодаря чему оно является "неисчерпаемой сокровищницей, в которой дух всегда может открыть что-то еще неведомое, а чувство - всегда по-новому воспринять что-то еще не прочувствованное"; "это загадочное, трудное для мысли и волнующее для сердца сращение идеального и реального (материального), ноуменального и феноменального, космического и элементарного мы называем символом. Итак, мы дошли до точки: слова суть символы. Природа слова символична, и философия слова тем самым вводится в состав символического мировоззрения. Символизм есть больше, чем философское учение, он есть целое жизнеощущение, опыт" . Главное в символах, разумеется, не их конечность и реальность (феноменальность); если видеть в символе только это, значит не видеть в символе ничего; главное в словах, символах то, что "они суть носители силы, некоторые конденсаторы и приемники мировой энергии. И вот этот-то энергетизм их, божественный или космический, образует истинную природу символа, благодаря которой он есть уже не пустая шелуха, но носитель энергии, сила, жизнь. Сказать, что слова суть символы, это значит сказать, что в известном смысле они живы" . Главное в символах, разумеется, не их конечность и реальность (феноменальность); если видеть в символе только это, значит не видеть в символе ничего; главное в словах, символах то, что "они суть носители силы, некоторые конденсаторы и приемники мировой энергии. И вот этот-то энергетизм их, божественный или космический, образует истинную природу символа, благодаря которой он есть уже не пустая шелуха, но носитель энергии, сила, жизнь. Сказать, что слова суть символы, это значит сказать, что в известном смысле они живы" . И обратно: живая жизнь слова раскрывается в его символической истории, то есть в мифе. Герменевтическое изучение слова совершается не путем исключения чего бы то ни было, а путем целостного анализа слова как единства всех категориальных моментов; поистине центральной в этой системе категорий является категория символа. . И обратно: живая жизнь слова раскрывается в его символической истории, то есть в мифе. Герменевтическое изучение слова совершается не путем исключения чего бы то ни было, а путем целостного анализа слова как единства всех категориальных моментов; поистине центральной в этой системе категорий является категория символа.

Итак, диалектический анализ дал нам систему категорий, образующих логико-смысловую конструкцию слова; в этом и только в этом заключается ее, диалектики, цель. Как только эта цель достигнута, "основной и принципиальный отдел диалектики окончен, и дальше можно говорить уже только о применении полученного диалектического пути, или его элементов, к тем или другим областям" . Наша область библейская герменевтика, и наша задача - говорить теперь о применении полученной диалектики слова к этой области, однако прежде нужно дать определения основным понятиям семантического анализа - полисемии, синонимии, антонимии, лексико-тематической группы. Каково содержание этих понятий семантики с точки зрения полученного учения о слове? . Наша область библейская герменевтика, и наша задача - говорить теперь о применении полученной диалектики слова к этой области, однако прежде нужно дать определения основным понятиям семантического анализа - полисемии, синонимии, антонимии, лексико-тематической группы. Каково содержание этих понятий семантики с точки зрения полученного учения о слове?

В настоящее время получили широкое распространение взгляды Д.Н.Шмелева на основные понятия семантического анализа, поэтому нам будет удобно оттолкнуться от его книги "Проблемы семантического анализа лексики", чтобы выявить особенности нашего подхода к истолкованию основных понятий семантики.

В многозначности слова, пишет Д.Н.Шмелев, проявляется фундаментальное свойство языка - его способность "ограниченными средствами передавать безграничность человеческого опыта" . Таким образом, Д.Н.Шмелев выступает против мнения А.А.Потебни, который считал многозначность ложным понятием и полагал, что "где два значения, там два слова" . Таким образом, Д.Н.Шмелев выступает против мнения А.А.Потебни, который считал многозначность ложным понятием и полагал, что "где два значения, там два слова" (это мнение разделял впоследствии Л.В.Щерба). Если же многозначность - не ложное, а действительное понятие, отражающее языковую реальность, то нужно каким-то образом обосновать единство слова, найти принцип объединения отдельных значений в одном слове. Д.Н.Шмелев возражает против того, что семантическое единство слова заключается "в наличии у него некоего "общего значения", как бы подчиняющего себе частные"; "существование подобного "общего значения" у слова сомнительно хотя бы потому, что свойственные слову значения во многих случаях соотносят его с неоднородными реалиями и с разными семантическими группами" (это мнение разделял впоследствии Л.В.Щерба). Если же многозначность - не ложное, а действительное понятие, отражающее языковую реальность, то нужно каким-то образом обосновать единство слова, найти принцип объединения отдельных значений в одном слове. Д.Н.Шмелев возражает против того, что семантическое единство слова заключается "в наличии у него некоего "общего значения", как бы подчиняющего себе частные"; "существование подобного "общего значения" у слова сомнительно хотя бы потому, что свойственные слову значения во многих случаях соотносят его с неоднородными реалиями и с разными семантическими группами" . Собственный ответ на поставленный вопрос звучит у Д.Н.Шмелева так: "Значения многозначного слова объединяются в семантическое единство благодаря определенным отношениям, которые существуют между ними на основе общих семантических ассоциаций (метафора, метонимия, функциональная общность)" . Собственный ответ на поставленный вопрос звучит у Д.Н.Шмелева так: "Значения многозначного слова объединяются в семантическое единство благодаря определенным отношениям, которые существуют между ними на основе общих семантических ассоциаций (метафора, метонимия, функциональная общность)" . Такой ответ, однако, нимало не может нас удовлетворить. Действительно, новые значения у слова возникают при помощи переноса, но суть вопроса заключается в том, как возможен перенос? Наше расхождение с Д.Н.Шмелевым состоит в том, что он под общим понимает, видимо, только абстрактно-общее, что-то типа родового понятия, видами которого являются отдельные значения. Поскольку же отдельные значения многозначного слова чаще всего не имеют общего основания в родовом понятии, то и само существование такого "общего значения" оказывается сомнительным. Такого "общего значения" в слове в самом деле нет. Но общее может быть не только абстрактным, но и конкретным: если мы с приятелем сложили деньги и купили книгу, то эта вполне конкретная книга является нашей общей книгой; если мы вместе построили дом, то это наш общий, хотя и вполне конкретный дом. Этимологически слово конкретное значит собственно 'сращенное'. Не сращены ли отдельные значения слова в семантическое единство таким конкретно-общим значением? С онтологической точки зрения это так и есть. Если два эйдоса, может быть совершенно разнородных с формально-логической точки зрения, в чем-то тождественны, то они могут быть поименованы одним именем; если же один эйдос уже имеет имя, то после обнаружения тождества с другим эйдосом это имя может быть перенесено на второй. Таким образом, онтологической основой полисемии является умо-зрительное тождество эйдосов. С меонально-языковой точки зрения многозначность есть тождество понимания разных эйдосов; понимание эйдоса в инобытии было названо ноэмой, поэтому ноэма и есть то конкретно-общее значение, которое связывает отдельные значения многозначного слова в семантическое единство. Так, ноэмой слова кисть является 'связка' (см.: Преображенский I,310), поэтому любой эйдос, в котором созерцается связанность частей, может быть отождествлен со связкой и получить имя кисть: так, мы говорим кисть руки, кисть винограда, малярная кисть. Три эйдоса тождественны по одному признаку, вследствие чего одинаковым образом поняты и именованы. Обычно это и называется многозначностью слова кисть. Замечательным свойством многозначного слова является то, что второй эйдос сам может стать ноэмой, то есть способом понимания какого-то третьего эйдоса, третий эйдос - ноэмой четвертого и т.д. Так возникают цепочки переносов, отдельные звенья которой уже весьма удалены от первоначальной ноэмы и даже "забыли" свою связь с ней; в этих случаях бывает особенно трудно понять, что же объединяет эти значения в единство, хотя само по себе оно не подлежит сомнению. . Такой ответ, однако, нимало не может нас удовлетворить. Действительно, новые значения у слова возникают при помощи переноса, но суть вопроса заключается в том, как возможен перенос? Наше расхождение с Д.Н.Шмелевым состоит в том, что он под общим понимает, видимо, только абстрактно-общее, что-то типа родового понятия, видами которого являются отдельные значения. Поскольку же отдельные значения многозначного слова чаще всего не имеют общего основания в родовом понятии, то и само существование такого "общего значения" оказывается сомнительным. Такого "общего значения" в слове в самом деле нет. Но общее может быть не только абстрактным, но и конкретным: если мы с приятелем сложили деньги и купили книгу, то эта вполне конкретная книга является нашей общей книгой; если мы вместе построили дом, то это наш общий, хотя и вполне конкретный дом. Этимологически слово конкретное значит собственно 'сращенное'. Не сращены ли отдельные значения слова в семантическое единство таким конкретно-общим значением? С онтологической точки зрения это так и есть. Если два эйдоса, может быть совершенно разнородных с формально-логической точки зрения, в чем-то тождественны, то они могут быть поименованы одним именем; если же один эйдос уже имеет имя, то после обнаружения тождества с другим эйдосом это имя может быть перенесено на второй. Таким образом, онтологической основой полисемии является умо-зрительное тождество эйдосов. С меонально-языковой точки зрения многозначность есть тождество понимания разных эйдосов; понимание эйдоса в инобытии было названо ноэмой, поэтому ноэма и есть то конкретно-общее значение, которое связывает отдельные значения многозначного слова в семантическое единство. Так, ноэмой слова кисть является 'связка' (см.: Преображенский I,310), поэтому любой эйдос, в котором созерцается связанность частей, может быть отождествлен со связкой и получить имя кисть: так, мы говорим кисть руки, кисть винограда, малярная кисть. Три эйдоса тождественны по одному признаку, вследствие чего одинаковым образом поняты и именованы. Обычно это и называется многозначностью слова кисть. Замечательным свойством многозначного слова является то, что второй эйдос сам может стать ноэмой, то есть способом понимания какого-то третьего эйдоса, третий эйдос - ноэмой четвертого и т.д. Так возникают цепочки переносов, отдельные звенья которой уже весьма удалены от первоначальной ноэмы и даже "забыли" свою связь с ней; в этих случаях бывает особенно трудно понять, что же объединяет эти значения в единство, хотя само по себе оно не подлежит сомнению.

Д.Н.Шмелев обращает внимание на важный признак многозначного слова, который он называет принципом диффузности значений: "...в целом ряде случаев граница между значениями оказывается как будто размытой, смысл словосочетания таков, что не требует выявления этой границы, более того, часто он не покрывается полностью ни одним из значений в отдельности" . Мы бы не стали называть этот признак именно принципом, ибо этот признак не безначален, а обусловлен принципом ноэматического тождества эйдосов, тождества их понимания. Употребленное в речи слово всегда заключает в себе определенную ноэму; если мы ее хорошо знаем, то это еще не значит, что мы автоматически понимаем и то, какой именно эйдос стал предметом понимания; иначе говоря, мы можем отчетливо осознавать, как эйдос мыслится в слове, но не очень отчетливо, что это за эйдос в данном случае. Например, в предложении Он с наслаждением упивался этой кистью не ясно, о чем речь - о женской ли руке, о виноградной ли грозди, или о картинах какого-то художника. Это диффузность первого типа. Противоположна ей диффузность второго типа. В этом случае хорошо известно, о чем или о ком идет речь, но может быть неясно, как понимается этот эйдос, то есть какое из значений слова является ноэмой, способом понимания данного эйдоса. С обоими типами диффузии мы будем сталкиваться в наших конкретных анализах. . Мы бы не стали называть этот признак именно принципом, ибо этот признак не безначален, а обусловлен принципом ноэматического тождества эйдосов, тождества их понимания. Употребленное в речи слово всегда заключает в себе определенную ноэму; если мы ее хорошо знаем, то это еще не значит, что мы автоматически понимаем и то, какой именно эйдос стал предметом понимания; иначе говоря, мы можем отчетливо осознавать, как эйдос мыслится в слове, но не очень отчетливо, что это за эйдос в данном случае. Например, в предложении Он с наслаждением упивался этой кистью не ясно, о чем речь - о женской ли руке, о виноградной ли грозди, или о картинах какого-то художника. Это диффузность первого типа. Противоположна ей диффузность второго типа. В этом случае хорошо известно, о чем или о ком идет речь, но может быть неясно, как понимается этот эйдос, то есть какое из значений слова является ноэмой, способом понимания данного эйдоса. С обоими типами диффузии мы будем сталкиваться в наших конкретных анализах.

Переходим к понятию синонимии. Весьма ценным в концепции Д.Н.Шмелева является то, что он не абсолютизирует понятия синонимичности, а говорит о степени синонимичности двух или нескольких слов: "...слова могут быть более или менее синонимичны" . Степень синонимичности тем выше, чем больше позиций нейтрализации значений синонимов, и наоборот, степень синонимичности тем ниже, чем меньше позиций нейтрализации значений . Степень синонимичности тем выше, чем больше позиций нейтрализации значений синонимов, и наоборот, степень синонимичности тем ниже, чем меньше позиций нейтрализации значений . Как видим, свое учение о синонимии Д.Н.Шмелев строит на понятиях, заимствованных из фонологии: дифференциального признака, дистрибуции, нейтрализации: "Синонимы - это слова, несовпадающими семантическими признаками которых являются только такие признаки, которые могут устойчиво нейтрализоваться в определенных позициях. Чем больше таких позиций, тем выше степень синонимичности соответствующих слов, тем чаще осуществима их взаимозаменяемость" . Как видим, свое учение о синонимии Д.Н.Шмелев строит на понятиях, заимствованных из фонологии: дифференциального признака, дистрибуции, нейтрализации: "Синонимы - это слова, несовпадающими семантическими признаками которых являются только такие признаки, которые могут устойчиво нейтрализоваться в определенных позициях. Чем больше таких позиций, тем выше степень синонимичности соответствующих слов, тем чаще осуществима их взаимозаменяемость" . В этом определении совершена, может быть не замеченная самим автором, подмена понятия: это определение не синонимии, а синонимичности. В самом деле, мы хотим знать, что такое синонимы. Нам говорят, что синонимы - это слова, способные к нейтрализации значений. На это мы спросим: а почему такие-то слова способны к нейтрализации значений? Ответ может быть только один: потому, что они - синонимы. Получается порочный круг. Иначе говоря, не способность к нейтрализации значений делает слова синонимами, а наоборот, исконная синонимия делает возможной нейтрализацию значений. . В этом определении совершена, может быть не замеченная самим автором, подмена понятия: это определение не синонимии, а синонимичности. В самом деле, мы хотим знать, что такое синонимы. Нам говорят, что синонимы - это слова, способные к нейтрализации значений. На это мы спросим: а почему такие-то слова способны к нейтрализации значений? Ответ может быть только один: потому, что они - синонимы. Получается порочный круг. Иначе говоря, не способность к нейтрализации значений делает слова синонимами, а наоборот, исконная синонимия делает возможной нейтрализацию значений.

Исходя из принципиального онтологизма, можно дать такое определение синонимии: синонимы - это разные меональные выражения одного эйдоса. Один и тот же эйдос, взаимоопределяясь с инобытием, может порождать несколько ноэм, то есть несколько способов своего понимания, поэтому синонимии можно дать еще такое определение: синонимы - это разные способы понимания одного эйдоса. Таким образом, синонимия - это понятие, противоположное полисемии: полисемия - это тождественное понимание разных эйдосов, а синонимия - это различное понимание одного эйдоса. В одних контекстах этим различием можно пренебречь - это контексты, или позиции, нейтрализации синонимов; в других контекстах это различие можно так или иначе использовать, вплоть до противопоставления, это - контексты, или позиции, дифференциации синонимов.

Укажем еще на один недостаток определения синонимии у Д.Н.Шмелева. По существу, это определение опирается на языковое сознание носителей живого языка и пригодно лишь для описания этого сознания, но едва ли применимо в историко-лингвистических исследованиях, поскольку отношения синонимии исторически изменчивы и мы теперь не всегда можем с достоверностью утверждать, какие слова были, а какие не были синонимами. Между тем, как будет показано ниже, понятие синонимии играет важную роль в лингвистических герменевтических исследованиях, поэтому нам необходимо такое определение синонимии, которое можно использовать и там, где нет опоры на знание живого языка. Как нам представляется, предложенное выше онтологическое определение отвечает этому требованию.

Теперь уже не представляет труда дать онтологическое определение антонимии. Антонимы, как и синонимы, относятся к одному эйдосу. Антонимы - это слова, выражающие противоположные стороны этого эйдоса, или, что то же, слова, выражающие противоположное понимание одного эйдоса. Так, выражением противоположных сторон эйдоса цвета являются слова черный и белый, эйдоса температуры - горячий и холодный и т.п. Так как и синонимы, и антонимы определяются через отношение к одному эйдосу, то именно поэтому возможна антонимизация синонимов, а понятия синонимии и антонимии оказываются соотносительными.

Лексико-тематическую группу обычно определяют как группу слов, определенным образом членящих тот или иной отрезок действительности, например: названия водоемов - река, ручей, озеро, море, океан, пруд, колодец, канал; названия цветов -красный, желтый, малиновый, синий, зеленый, бурый и др.; названия глаголов речи - говорить, вопить, кричать, орать, шептать, молвить, сказывать. Как известно, разные языки и один и тот же язык в разные периоды своего существования по-разному членят одни и те же отрезки, поэтому значение слова может быть точно описано через его отношение с другими словами той же лексико-тематической группы. Для онтологического определения лексико-тематической группы необходимо вспомнить одну очень важную мысль А.Ф.Лосева: с точки зрения эйдетической логики "чем предмет общее, тем индивидуальнее, ибо тем больше попадает в него различных признаков, тем сложнее и труднее находим получающийся образ" . "Так, с точки зрения эйдоса, эйдос "живое существо" богаче эйдоса "человек", ибо в эйдосе "живое существо" содержатся кроме эйдоса "человек" и все другие виды живых существ" . "Так, с точки зрения эйдоса, эйдос "живое существо" богаче эйдоса "человек", ибо в эйдосе "живое существо" содержатся кроме эйдоса "человек" и все другие виды живых существ" . Вспомним, что эйдос - это цельная смысловая картина предмета, смысловое изваяние, лик той или иной сущности, созерцаемый умным зрением. При умозрении эйдоса "живое существо" возникает гораздо более сложная, более богатая содержанием картина, чем при созерцании эйдоса "человек". "Понять все это сможет только тот, кто переживает конкретность и индивидуальность общего и для которого абстрактно - то, что наиболее раздроблено и пестро. Для эйдетика - "живое существо" есть богатый эйдос, а "бытие" - эйдос еще более живой, более богатый и конкретный; вместе с этим, "человек" для него гораздо более абстрактен, еще более абстрактен "европеец", еще более "француз", и - наивысшая абстракция - "француз, живущий в Париже в такое-то время и в таком-то месте". Обратно - для формальной логики" . Вспомним, что эйдос - это цельная смысловая картина предмета, смысловое изваяние, лик той или иной сущности, созерцаемый умным зрением. При умозрении эйдоса "живое существо" возникает гораздо более сложная, более богатая содержанием картина, чем при созерцании эйдоса "человек". "Понять все это сможет только тот, кто переживает конкретность и индивидуальность общего и для которого абстрактно - то, что наиболее раздроблено и пестро. Для эйдетика - "живое существо" есть богатый эйдос, а "бытие" - эйдос еще более живой, более богатый и конкретный; вместе с этим, "человек" для него гораздо более абстрактен, еще более абстрактен "европеец", еще более "француз", и - наивысшая абстракция - "француз, живущий в Париже в такое-то время и в таком-то месте". Обратно - для формальной логики" . С эйдетической точки зрения, конкретность есть единство многообразия, абстрактность - отвлеченная от этого многообразия единичность; с формально-логической точки зрения, наоборот, конкретность есть единичность, а абстрактность есть отвлеченный от ряда единичностей общий им признак, поэтому с увеличением объема понятия его содержание уменьшается, обедняется. Эйдос "водоем" богаче содержанием, чем эйдос "река"; понятие "водоем" беднее содержанием, чем понятие "река". . С эйдетической точки зрения, конкретность есть единство многообразия, абстрактность - отвлеченная от этого многообразия единичность; с формально-логической точки зрения, наоборот, конкретность есть единичность, а абстрактность есть отвлеченный от ряда единичностей общий им признак, поэтому с увеличением объема понятия его содержание уменьшается, обедняется. Эйдос "водоем" богаче содержанием, чем эйдос "река"; понятие "водоем" беднее содержанием, чем понятие "река".

Богатый содержанием эйдос, взаимоопределяясь с инобытием, порождает целый ряд слов, которые и составляют лексико-тематическую группу этого эйдоса (правильнее, наверное, называть ее теперь лексико-эйдетической группой). Таким образом, вместо не очень ясного понятия отрезок действительности мы основываем свое определение лексико-тематической группы на вполне определенном понятии эйдоса. Чем конкретнее, то есть богаче содержанием эйдос, тем многообразнее формы его выражения в инобытии как в разных языках, так и в одном языке в разные периоды его существования, тем многочисленне состав его лексико-тематической группы. Эйдос же бытие, будучи максимально конкретным, порождает весь словарный состав всех языков мира; иначе говоря, весь словарь есть лексико-тематическая группа эйдоса "бытие". Основанием для сравнительного изучения лексико-тематических групп разных языков служит то, что они относятся к одному эйдосу, то есть это основание онтологическое. Такое изучение может пролить некоторый свет на герменевтические загадки памятников письменности.

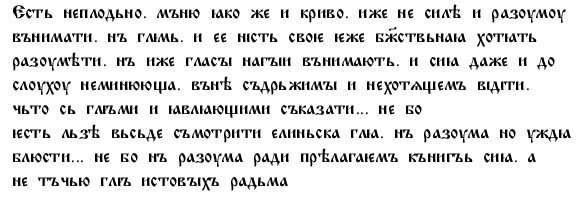

Свое изложение онтологической теории смысла мы построили логически, почти не затрагивая истории этой теории, которая ведет начало от Платона, поскольку это совершенно не входит в задачи нашего исследования. Однако один момент из истории нам хотелось бы все же затронуть, поскольку он имеет непосредственное отношение к тем источникам, с которыми мы будем работать. Как было выяснено другими исследователями, онтологическая теория смысла в форме, которую ей придал Дионисий Ареопагит, стала основой той теории перевода, которая была господствующей в Средневековье, в том числе и в среде древнеславянских переводчиков, а один из них - Иоанн экзарх Болгарский - на ее основе сформулировал теоретически главные принципы перевода. В частности, он писал:   . Комментируя эти высказывания, М.И.Чернышева, изучавшая этот вопрос, пишет: "То, что именно Дионисий Ареопагит был неоспоримым авторитетом для первых славянских переводчиков, свидетельствует цитата из этого трактата в "Прологе" Иоанна экзарха к переводу "Богословия". <...> Здесь первая, весьма значимая для переводчиков мысль - о приоритете значения = смысла = "силы" слова по отношению к "пустым звукам", элементам, бессмысленным фактам и неизвестным словам. Вторая мысль - о допустимости и даже необходимости прояснения смысла слов другими, сходными по смыслу, ясными словами <...>. Наконец, здесь же обнаруживаются предпосылки понимания роли лексической вариативности: сущность предмета, нелегко поддающаяся пониманию, может обозначаться целым рядом имен, и чем сложнее предмет, тем в большем количестве имен он нуждается" . Комментируя эти высказывания, М.И.Чернышева, изучавшая этот вопрос, пишет: "То, что именно Дионисий Ареопагит был неоспоримым авторитетом для первых славянских переводчиков, свидетельствует цитата из этого трактата в "Прологе" Иоанна экзарха к переводу "Богословия". <...> Здесь первая, весьма значимая для переводчиков мысль - о приоритете значения = смысла = "силы" слова по отношению к "пустым звукам", элементам, бессмысленным фактам и неизвестным словам. Вторая мысль - о допустимости и даже необходимости прояснения смысла слов другими, сходными по смыслу, ясными словами <...>. Наконец, здесь же обнаруживаются предпосылки понимания роли лексической вариативности: сущность предмета, нелегко поддающаяся пониманию, может обозначаться целым рядом имен, и чем сложнее предмет, тем в большем количестве имен он нуждается" . Таким образом, онтологическая теория смысла была господствующей в древнеславянской школе перевода, что может служить историческим аргументом в пользу того, что только эта теория может адекватным образом осознать, то есть выразить в понятии тот языковой опыт, с которым мы имеем дело в памятниках письменности славянского Средневековья. . Таким образом, онтологическая теория смысла была господствующей в древнеславянской школе перевода, что может служить историческим аргументом в пользу того, что только эта теория может адекватным образом осознать, то есть выразить в понятии тот языковой опыт, с которым мы имеем дело в памятниках письменности славянского Средневековья.

14. Теперь хотелось бы продемонстрировать применимость развитых категорий герменевтического анализа к конкретному материалу славяно-русских переводов Св. Писания.

(1) Фрагмент книги: Камчатнов А. М. История и герменевтика славянской Библии. М.: Наука, 1998. С. 65-138.

(2) Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст 1990. С. 254.

(3) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 74

(4) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 74

(5) Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории // Сочинения. М., 1994. С. 153

(6) Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории. С. 156

(7) Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории. С. 160

(8) Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст 1989. С. 234-235

(9) Демьянков В.З. Интерпретация, понимание и лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ. М., 1989. С. 54

(10) См.: Августин Блаженный. Христианская наука. Киев, 1835. С. 11

(11) Августин Блаженный. Христианская наука. С. 85

(12) См.: Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст 1990. С. 241, 243, 265

(13) Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. I . М., 1958. С. 42

(14) Савваитов П.И. Библейская герменевтика. СПб., 1859. С. 54

(15) Димитрий Туптало. Розыск о раскольнической брынской вере, о учении их, о делах их и изъявлении, яко вера их не права, учение их душевредно и дела их не богоугодны. СПб., 1709. С. 118-119

(16) См.: Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст 1990. С. 247-248

(17) См.: Щедровицкий Г.П. Смысл и значение // Проблемы семантики. М., 1974. С. 102-103

(18) Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982. С. 191-192

(19) Кацнельсон С.Д.. Содержание слова, значение и обозначение. М.-Л., 1965. С. 9

(20) Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. М., 1977. С. 59

(21) Широков О.С. Введение в языкознание. М., 1985. С. 241, 243

(22) Степанов Ю.С. Основы языкознания. М., 1985. С. 13

(23) Кацнельсон С.Д. Содержание слова... С. 14

(24) Кацнельсон С.Д. Содержание слова... С. 16

(25) Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. С. 182

(26) Кацнельсон С.Д. Содержание слова... С. 17

(27) См.: Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соч. в 15 тт. Т. 2. СПб., б/г. Репринт. М., 1993. С. 245-253

(28) Трубецкой С.Н. Учение о Логосе... С. 100

(29) Булгаков С.Н. Философия имени. Париж, 1953. С. 17

(30) Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989. С. 138

(31) Потебня А.А. Слово и миф. С. 145

(32) Булгаков С.Н. Философия имени. С. 23

(33) Булгаков С.Н. Философия имени. С. 22

(34) Гадамер Г.-Х. Истина и метод. М., 1988. С. 515

(35) Булгаков С.Н. Философия имени. С. 23

(36) Аксаков К.С. Опыт русской грамматики // ПСС в 3-х тт. Т. 3. М., 1880. С. 80

(37) Суть проблемы, ход дискуссии и ее последствия подробно изложены игуменом Андроником (Трубачевым) в примечаниях к книге: П.А.Флоренский. У водоразделов мысли // Соч. в 2-х тт. Т. 2. М., 1990. С. 424-433

(38) Андроник (Трубачев). Указ. соч. С.425-426

(39) Еще Гераклит называл особые мнения падучей болезнью познания, противопоставляя им следование всеобщему. См. интересные соображения по поводу этого высказывания Гераклита в книге В.В.Бибихина "Язык философии". М., 1993. С. 107-120

(40) Гадамер Г.-Х. Истина и метод. М., 1988. С. 446

(41) Гадамер Г.-Х. Истина и метод. С. 452

(42) Гадамер Г.-Х. Истина и метод. С. 457

(43) Гадамер Г.-Х. Истина и метод. С. 463

(44) Гадамер Г.-Х. Истина и метод. С. 484

(45) Булгаков С.Н. Философия имени. С. 24

(46) Булгаков С.Н. Философия имени. С. 24

(47) Булгаков С.Н. Философия имени. С. 24

(48) Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. М., 1993. С. 311

(49) Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. С. 311

(50) Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. С. 314

(51) Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. С. 86

(52) Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. С. 87

(53) Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. С. 87

(54) Кудрявцев-Платонов В.Д. Соч. в 3-х тт. Т. 1. Вып. 1. М., 1893. С. 23

(55) См. об этом подробнее: А.Ф.Лосев. Миф. Число. Сущность. М., 1994. С. 387-397

(56) Булгаков С.Н. Философия имени. С. 25

(57) Смысл употребления слова имя с прописной и строчной букв разъяснится ниже.

(58) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 68

(59) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 811

(60) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 811

(61) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 812

(62) Лосев А.Ф. Дерзание духа. М., 1988. С. 61

(63) Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. М., 1985. С. 128

(64) Флоренский П.А. Имена. Б/м, 1993. С. 32-33

(65) А.Дэви-Неел. Посвящение и посвященные в Тибете. СПб., 1994. С. 164-165.

(66) Диакон Андрей Кураев. Сатанизм для интеллигенции. (О Рерихах и Православии). Т. 1. М., 1997. С. 404.

(67) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 803

(68) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 874

(69) Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991. С. 24

(70) Лосский В.Н. Очерк мистического богословия... С. 28

(71) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 732

(72) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 686

(73) См.: Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 707

(74) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 711

(75) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 701

(76) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 712

(77) Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976. С. 35

(78) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 699-700. Более подробно и ярко негативные философские теории соотношения сущности и явления - рационализм, позитивизм, кантианство, феноменология - рассмотрены А.Ф.Лосевым в работе "Вещь и имя"; см. там же, с. 848-872

(79) Греч.  - 'слово, речь, рассказ, весть, сказание, предание, сказка, басня, вымысел, миф'. - 'слово, речь, рассказ, весть, сказание, предание, сказка, басня, вымысел, миф'.

(80) Такими мифами являются все автобиографии и исповеди.

(81) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 155

(82) Гоготишвили Л.А. Религиозно-философский статус языка // А.Ф.Лосев. Бытие. Имя. Космос. С. 913

(83) Флоренский П.А. Имена. С. 15

(84) Флоренский П.А. Имена. С. 27

(85) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 613

(86) Флоренский П.А. Имена. С. 26

(87) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 817

(88) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 817

(89) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 763

(90) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 837

(91) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 745

(92) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 695

(93) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 695

(94) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 708

(95) Лосский В.Н. Очерк мистического богословия... С. 55

(96) Лосский В.Н. Очерк мистического богословия... С. 67

(97) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 642

(98) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 685

(99) Меон - из греч.  'не сущее'. 'не сущее'.

(100) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 116

(101) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 653-654

(102) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 213

(103) Булгаков С.Н. Философия имени. С. 76

(104) Булгаков С.Н. Философия имени. С. 69

(105) Булгаков С.Н. Философия имени. С. 70

(106) Булгаков С.Н. Философия имени. С. 71

(107) Булгаков С.Н. Философия имени. С. 91

(108) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 874

(109) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 825

(110) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 822

(111) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 823-824

(112) От греч.  'мысль'. 'мысль'.

(113) Флоренский П.А. Столп и утверждение истины // Соч. в 2-х тт. Т. 1. М., 1990. С. 18-19

(114) Аксаков К.С. Опыт русской грамматики. С. 36. См. также с. 34-35

(115) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 634

(116) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 635

(117) Флоренский П.А. У водоразделов мысли. С. 235-236

(118) Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. 1. С. 15

(119) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 645

(120) Сходные идеи развивал О.Н.Трубачев, когда писал о том, что значение слова - "не механическая композиция, а единое содержание, прочное и изменчивое одновременно", что "жизнь древнейшего значения продолжается и в послепраязыковые эпохи", что эволюция значения есть единое целое и при этом "выясняется, что в языке гораздо больше переосмыслений, чем абсолютных прибавлений и вычитаний". Трубачев О.Н. Реконструкция слов и их значений // ВЯ. 1990. N 3. С. 11-14

(121) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 649

(122) Булгаков С.Н. Философия имени. С. 26

(123) Булгаков С.Н. Философия имени. С. 26

(124) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 76

(125) Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973. С. 75

(126) Потебня А.А. Из записок... Т. 1. С. 39

(127) Шмелев Д.Н. Проблемы семантического... С. 76

(128) Шмелев Д.Н. Проблемы семантического... С. 86-87

(129) Шмелев Д.Н. Проблемы семантического... С. 94-95

(130) Шмелев Д.Н. Проблемы семантического... С. 115

(131) См.: Шмелев Д.Н. Проблемы семантического... С. 118-119

(132) Шмелев Д.Н. Проблемы семантического... С. 130

(133) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 704

(134) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 705

(135) Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. С. 705-706

(136) См.: Калайдович К.Ф. Иоанн экзарх Болгарский. М., 1824. С. 129-132

(137) Чернышева М.И. К вопросу об истоках лексической вариативности в ранних славянских переводах с греческого: переводческий прием "двуязычные дублеты" // ВЯ. 1994. N 2. С. 99

|